PGU 85

Lo comenté

y me he leído algunos trabajos, un poco del plan, alguna tesis por encima, voy a dejaros por aquí lo que he aprendido.

El compañero forero con el que discutía sentenció que cómo me atrevía a hablar sobre algo de lo que no tenía ni idea (no como él). Pues ahora tengo claro que muchos de sus juicios tan exagerados sobre el plan no son del todo justificados ni ciertos. No creo que tenga una idea clara de ese plan más allá de lo que diga ok diario.

Antes del PG85

Veía a sustituir al Plan General del Área Metropolitana de Madrid de 1963, que abarcaba las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Segovia y Guadalajara, predomino del viario y estructura jerárquica (unidad vecinal, parroquial, barrios y distritos urbanísticos). Se olvida la ciudad antigua, se entiende como un proceso de renovación urbana el sustituir el caserío antiguo.

Un plan de intenciones inmobiliarias para muchos.

Enrique Sáenz de San Pedro, Donde termina la ciudad. El Madrid previo a la redacción del plan había experimentado la mayor expansión urbana de su historia.

La situación de Madrid

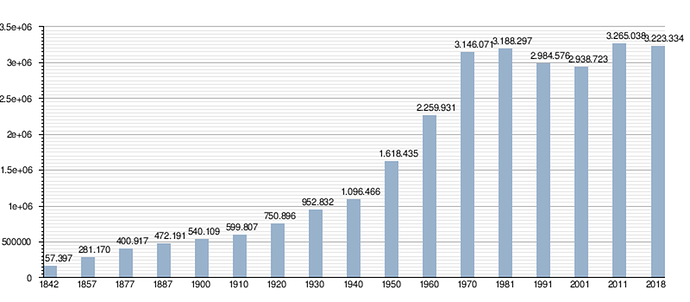

La ciudad por primera vez en su historia estaba perdiendo población. A principios de los 80 el municipio capitalino pierde población hacia la corona metropolitana mientras en el conjunto de la Comunidad se estanca.

Decrecía el municipio central pero crecían en mucha mayor medida los periféricos, pasando de 1970 a 1981 de 3.761.348 a 4.686.895 habitantes en el ámbito de la Comunidad de Madrid (Terán, 1992: 284). Por otra parte en esos años se produce un descenso en el tamaño medio familiar, que en 1986 estará en 3,48 personas por vivienda y a la vez se producirá un aumento de las personas que vivían solas, que pasan de ser el 6,4 % en 1970 al 9,3 en 1986 (Leal & Tobío, 1987: 22).

La acogida de un explosivo número de nuevos habitantes, por el contexto, no será una de las prioridades del nuevo plan. Se priorizan otros problemas como la vivienda social, la infraestructura, la dotación y el transporte. Se valorizará el patrimonio del centro, se querrá frenar su degradación.

Además se partía de una situación de crisis económica con un sector inmobiliario y de la construcción sobredimensionado.

los ritmos demográficos eran lentos y la acumulación del capital en el sector privado era débil e incapaz de tomar la iniciativa del desarrollo urbano. El protagonismo de lo público se sentía respaldado y exigido por una amplia base social

(Mangada, 2007: 73)

Un gobierno de izquierdas en Madrid que quería recuperar “el derecho a la ciudad” (El derecho a la ciudad fue una obra muy influyente de Lefebvre, que vendría a sintetizarse como “el derecho a la vida urbana”), idea de algunos sociólogos y urbanistas franceses de izquierdas.

Que la ciudad

no sea la experiencia, en ladrillo, piedra o cemento, de la crueldad de la contienda o de la lucha de clases

decía Tierno Galván.

Trabajando en el plan

Fue un plan dirigido por Eduardo Leira Sánchez, Ignacio Solana Madariaga y Jesús Gago Dávila, con la colaboración de grandes expertos internacionales.

Destacó Giuseppe Campos Venutti, “urbanismo de la austeridad” frente al urbanismo desarrollista. La crisis llevó a los mejores equipos municipales y urbanísticos de la izquierda a teorizar la crisis como el fin de la historia del crecimiento urbano. Un urbanismo de austeridad más allá del contextos de crisis, “y que esta no supone una paralización en el crecimiento de la ciudad”.

Aunque él insistió:

recuperación urbana no quiere decir en absoluto oponerse a la construcción de “nuevos trozos de ciudad”, […] sino que significa que las nuevas edificaciones no deberán ser el último y exclusivo objetivo del crecimiento.

El País, (14-05-1982: 32).

También se contó con Solà-Morales como asesor externo, y Nuno Portas, Bernardo Secchi. Pesos pesados.

Se procede a un detallado proceso de información previo a la redacción, con participación vecinal.

El plan

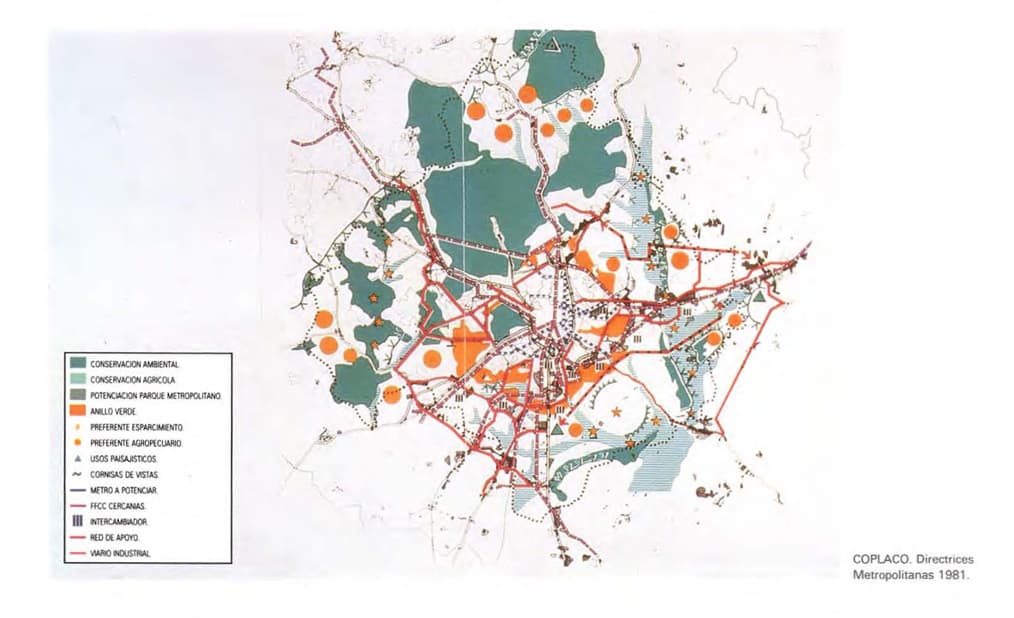

Previo al plan se redacta una Directriz Metropolitana (1981).

la Comisión de Planeamiento y Coordinación del área Metropolitana de Madrid dio, tras varios meses de negociaciones políticas y trabajos técnicos, las Directrices de Planeamiento Metropolitano, que habrán de servir -de hecho, ya lo están haciendo- para la revisión de los planes generales de todos y cada uno de los municipios que hoy integran ese gran Madrid.

(El País, 08-11-1981)

Directrices metropolitanas.

El plan se centró en consolidar la ciudad existente, en la preservación del Patrimonio, la articulación de los barrios inconexos e inacabados y el incremento de equipamientos y espacios libres.

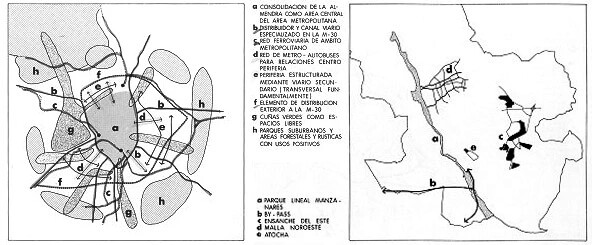

Consolidación de la Almendra Central como área central del Área Metropolitana. Es un Plan de estructura.

Nuevas ideas

- Elemento de distribución exterior a la M-30

- Cuñas verdes como espacios libres

- El intercambiador modal de transporte

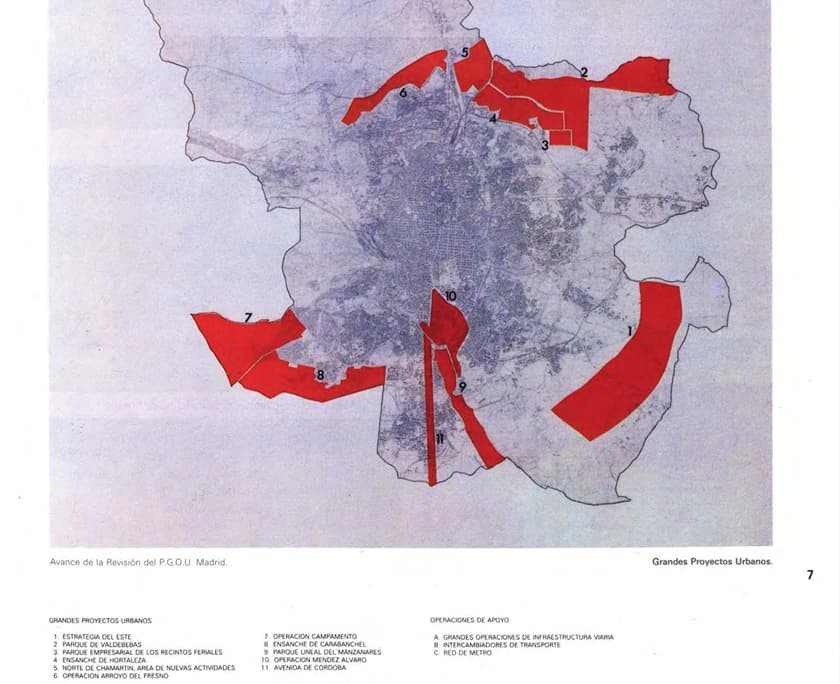

Operaciones estructurantes

- By-Pass del Suroeste, distribuidor Sur

- Ensanche del Este

- Malla del Noroeste

- Atocha como Puerta del Sur

- Parque Lineal del Manzanares

- Avenida de la Ilustración

- Pasillo Ferroviario Sur

El protagonismo se lo llevan el transporte público, las importantes operaciones de vivienda social, el traslado de actividades económicas en la periferia.

Para los viajes residencia-trabajo se priorizará el transporte ferroviario de ámbito metropolitano.

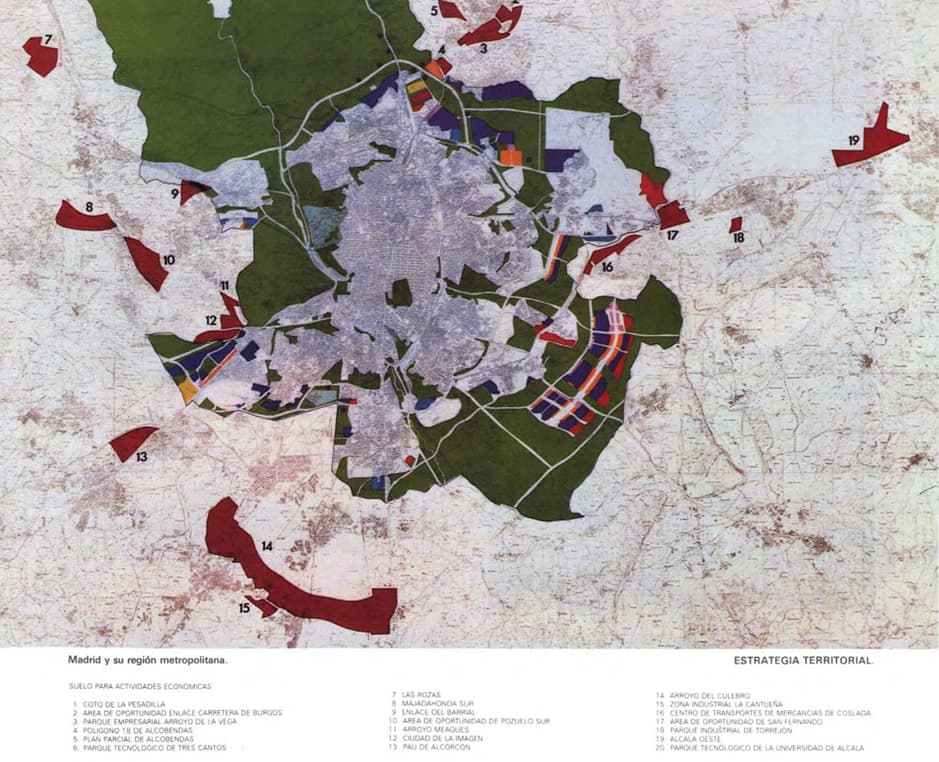

Se daba por sentado que se acompañaría por una estrategia territorial metropolitana.

constituye una toma de postura de cara a la definición de una futura estrategia territorial. global y completa para el conjunto del Área Metropolitana

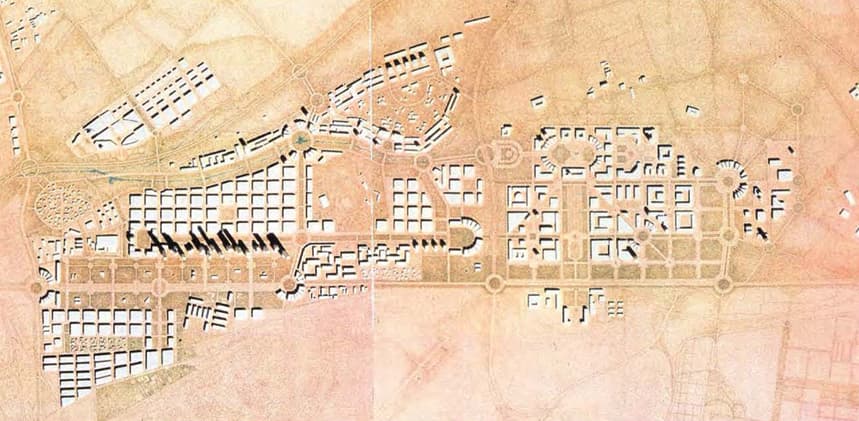

Operación Campamento. Sede de nuevo suelo terciario y de un nuevo campus universitario.

Posterior revisión, hacia el PGOU del 97

La primeras revisiones del avance se centran en la necesidad de una mayor articulación supramunicipal del plan, el PGU 85 es demasiado pequeño.

la demanda de diseño de un gran proyecto de ciudad superando el urbanismo del cuatrienio; la necesidad de ir más allá del urbanismo urbano del Plan de 1985, asumiendo e incorporando sus valores positivos; la apuesta por la flexibilidad en el planeamiento como valor y necesidad

Lo que sí parece evidente es que Madrid y su Área Metropolitana presentan hoy un conjunto de problemas, parte de ellos con elevada virulencia, que demandan la búsqueda de soluciones adecuadas. en las que podrían encajar perfectamente algunas de las propuestas del Avance. Aquellas, así mismo, ya no es posible plantearlas municipio a municipio, de forma individualizada. Se requiere inevitablemente una previa estrategia territorial de carácter metropolitano

El reto actual demanda apostar claramente por una estrategia global metropolitana a partir de un proceso de difusión de la centralidad que exige, en primer lugar, establecer los criterios de reparto sobre el territorio de los nuevos desarrollados

Con la recuperación económica de 1986-1989 cambia también el contexto de la ciudad. Es necesario más suelo urbanizable. El plan del 85 preveía demasiado poco, intensificará el problema de la vivienda. La falta de una visión metropolitana imposibilita responder a la problemática de vivienda con soluciones supramunicipales.

Además fracasó lo del “módulo”, la participación de agentes privados en las operaciones de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Ya en el Pleno Municipal de diciembre de 1989 se acuerda crear suelo para 44.000 viviendas sociales en el próximo cuatrienio y atender una demanda de 110.000 viviendas en la próxima década.

Avance de proyectos urbanos. Estrategia del Este para 70.000 vecinos, Ensanche de Hortaleza para 15.000, Ensanche de Carabanchel para 8.000.

Se empieza a trabajar en una estrategia territorial que pueda solucionar los problemas con una mirada más amplia.

Entre cambios de gobierno municipal y de contexto socioeconómico, se pare al PGOU 97, que es una revisión del de 1985.

Principales apuestas:

- Los PAU

- Ciudad Aeroportuaria

- Prolongación Castellana (Operación Chamartín)

- Eje Urbano Sur (Operación Campamento)

- Estrategia del Este (heredado del plan del 85)

- Centro Sur (Méndez Álvaro, heredado del plan del 85)

PGOU de 1997

Conclusiones. Deficiencias y puntos fuertes

Deficiencias:

- El Plan no contemplaba suficientemente un escenario de salida a la crisis (Rodríguez-Avial, 1993: 13). Insuficiente espacio para nuevas viviendas en un nuevo contexto de crecimiento económico y demográfico.

- Participación ciudadana no tan relevante: recopilatorio sin análisis crítico.

- Avances con alto grado de desarrollo, superando lo solicitado y constituyendo un “Plan prácticamente terminado” que dificultaba la presentación de alternativas (Enguita, 1985: 72).

Éxitos o méritos:

-

Reforma del centro (había unas 14.000 infraviviendas en el centro de Madrid, lo que suponía un 24% del parque de viviendas de dicho distrito)

-

Operaciones estructurantes. Cirugías urbanas contemplando una estructura metropolitana general.

-

Problema de chabolismo.

-

Consideración del patrimonio.

-

Énfasis en los equipamientos dotacionales.

-

Proyectos urbanos mejor diseñados, a escalas más asequibles.

-

Intención de contar con la participación ciudadana, aunque puede que no muy bien resuelta.

-

Consideración de la brecha Norte-Sur: “la desigualdad es aún mucha, pero ya están preparados, y en el Plan General se incluyen proyectos que satisfacen, si no en su totalidad sí en buena parte, la legítima demanda de bienes sociales del sur de Madrid.” (Tierno Galván 1983).

-

Consideración metropolitana previa

-

Ambicioso. Fue un plan valiente, un modelo vanguardista para otras muchas ciudades.

Referencias:

-

Plan General de Madrid de 1985 | Arquites - [ARQUitectos ITalianos en ESpaña]

-

https://eblancooliva.com/2017/02/03/madrid-segun-catastro-a-1-1-2017-por-tamano-y-fecha/

-

Carlos Fernández Salgado, Democracia y participación: el plan general de Madrid de 1985